やや涼しかった5月に比べて、6月後半からの暑さは、なかなかこたえました。

7月に入り、この夏を元気に過ごせますように、赤城神社の茅の輪くぐりに出かけました。

毎年欠かさず出かける行事ですが、この輪をくぐると、不思議とスッと体が軽くなるような気がします。気のせいかも?でも、そんな「気」が大事ですよね?

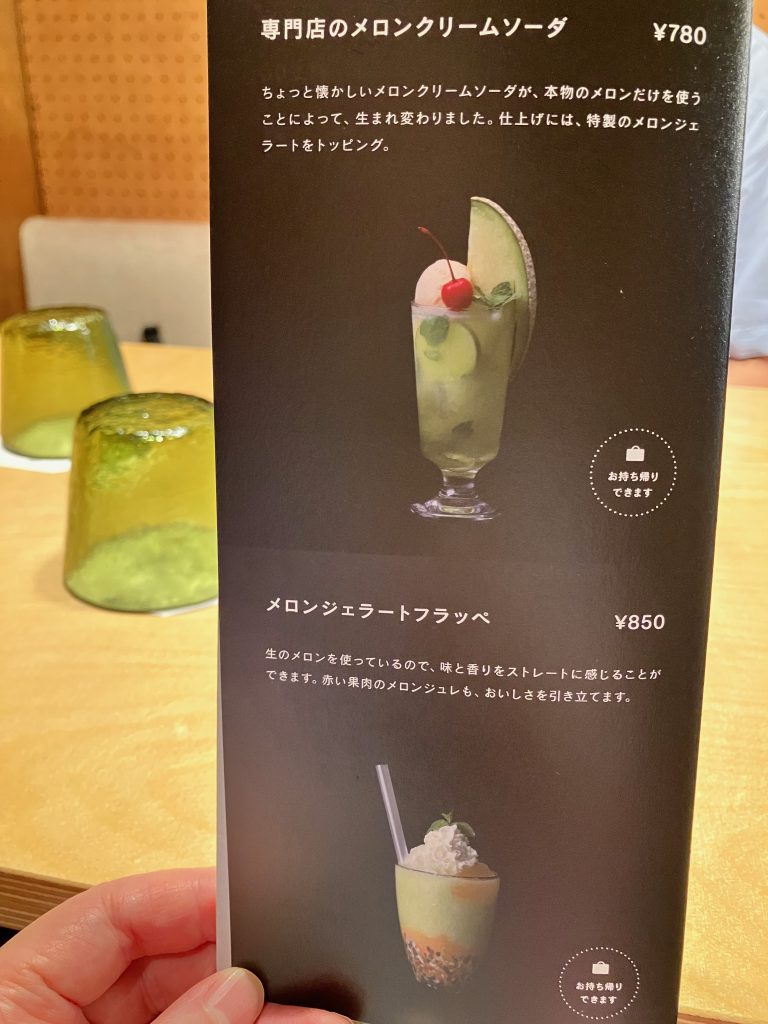

そんな蒸し暑い季節には、メロンソーダなんていかがでしょうか。

ここ、神楽坂の「果房 メロンとロマン」では、青森県つがる市産のメロンをはじめ、色んな種類のメロンが楽しめるお店です。

そんな専門店のメロンクリームソーダは、この時期、スーッと体に染み込みます。

お気に入りの喫茶店です。1Fはテイクアウトコーナー。レーズン食パンで作られたメロンサンドは、いつかお家に持ち帰りたいと思っております…。

さて、最高気温が35度を超えそうな7月6日に向かったのは、麹町のホテル「ルポール麹町」。

この度、宮城宗家師範のお免状を頂ける事になり、今日はその授与式に伺いました。

本当は暑いのに、涼やかに見える夏着物を着た新師範の方々と、その親師匠様達と、厳かに執り行われました授与式。

私はどういう訳かとても緊張しておりました。それは演奏会の舞台の緞帳(どんちょう)が上がる前ぐらいの緊張度合いで、帯を締めている事で、自分の鼓動がより一層よく感じられるという事情が、さらに緊張を煽りました。

無事に御宗家からお免状を頂戴し、お言葉を拝聴致しました。

おめでたい場にはそぐわない話かも知れませんが、邦楽人口は年々減少傾向にあり、生田流邦楽協会に登録している27団体のうち、来年は4つの団体が存続できなくなるそうです。

今年、新師範となる方達には、「次を担って欲しい。」と言う言葉を御宗家から頂きました。

そして、教える立場にある方達は、基礎中の基礎である「宮城道雄小曲集」これをしっかりと教えて欲しい。小曲集は、大変良くできた練習曲が詰まっております。

少し難しくなってきて、歌いながらの演奏が難しくなったからと言って、歌を省いたり、出来ない事を飛ばしたりする事なく、きちんと生徒さんと一緒に乗り越えて欲しい。そして次世代にバトンを繋ぐ役を担って頂きたい。

大筋は、このようなお言葉でした。

担う。胸に迫るものがありました。平安時代から形を変えずに今日まで大切に受け継がれてきた十三絃の箏。江戸時代にはここに三絃(三味線)が加わり、胡弓と合わせて三曲合奏となり、とても沢山の曲が受け継がれて今日まで存在しています。

この日本独自の伝統音楽を、のちの世代に伝えてゆく役割を担うという事。使命として受け止め、自分に出来る精一杯を頑張ろうと、心新たに思った日となりました。

「宮城道雄小曲集」とは、ピアノで言うところの、バイエル上下巻でしょうか。特に手ほどき用として、宮城会の誰もが最初の一歩は小曲集から入った事と思います。

私も子供達に小曲集を教えておりますが、やはり何箇所か、急に難しくなってくる所があります。

演奏の音程とリズムと、歌の音程と節がバラバラになってきたり、「あたり」と言って、歌の喉の使い方や、糸を押す「押し手」のバランスや、指使いなど、全てが基本中の基本ですが、初めての事となれば、なかなか簡単にはいかないものです。

でも、一つ一つクリアしてゆく事で、自然と整った演奏に近づいてゆく、とても良く出来た教材だと私も思います。

お琴の糸の張りは、思いの外硬いので、いたいけな小学生の体では、どこか悪くしてしまうのではないかと思い、押し手についてはしばしば目をつむっておりますが、感覚の優れた幼い頃だからこそ、正確な音程が取れるようにするべきとも言えます。

教えた通りに指遣いがなかなか出来ないと、出来ない事が悔しくて涙を浮かべたりする子を見ると、私も一緒に泣きたくなったりしますけれど、悔しさをバネに、次のお稽古では凄い成長を見せてくれる事もあり、そんな時は本当に嬉しくなります。

歌を歌いたくない子が、歌を歌ってくれた時、その可愛い声を聞いただけで、感激します。

感情の浮き沈みが多くて、疲れる事も多々ありますけれど、こうしてお琴・三味線を通して積極的に人と関わる事ができるのは、とても意義のある事なのだと思えます。

ちょっとの事でこの使命を台無しにしてはいけないな、と自分に言い聞かせます。

さて、この師範のお免状を頂くまでには、私なりの長〜い物語がございました。

晴れてこの日を迎えられたのは、師匠の新井智恵先生、そのまた親師匠の林早苗先生両師匠の大きな大きなお力あっての事でした。深く深く感謝しております。

師範になるために、数年前からすごい勢いで、次から次へと曲を仕上げて下さった新井先生の底力。まさに感服です。私も自分の生徒さんに、バトンを繋いで行けるように、頑張らなくては。

お写真の掲載許可頂きました。ありがとうございます。

この日に着た夏のお着物のご紹介。

雅楽器柄の絽の訪問着。色はメロンクリームソーダのようですね。

平安貴族が雅楽に合わせて舞う際に用いた被り物である「鳥兜」が中央に。

まあるいギターのような楽器は、阮咸(げんかん)。胴は円形で平たく、中央には円く革が張ってあります。この胴に棹がたてられ、絃は四本、柱は14個あります。そして横笛と笙。

後ろには箜篌(くご)と言う絃楽器。箜篌は五絃琵琶と共に当時の胡楽器に代表的なものであったようです。

古代のアッシリアを起源として、ペルシャ・イランを経て蒙古・中国に入り箜篌と呼ばれるようになり、日本に伝来してきたと言われています。大きさは四尺余りで、絃は23本あります。今では見かけなくなってしまった楽器ですね。

お袖には鼓と横笛。

帯は可愛くピンクの流水模様にしてみました。

そして帰りの車中、車の温度計は48度と、見た事もないような温度になっておりました。

確かに、今年一番の暑さでしたけれど、温度計壊れちゃったのかな….?

マイケル君も暑さでノビてます。